| |

Alain de Solminihac naquit le 25 novembre 1593 au château de Belet, situé à une

vingtaine de kilomètres à l’ouest de Périgueux. D’une bonne et ancienne noblesse

du Sarladais, sa famille était restée fidèle au catholicisme, dans une région

très infiltrée par le protestantisme et dévastée par les Guerres de religion. vingtaine de kilomètres à l’ouest de Périgueux. D’une bonne et ancienne noblesse

du Sarladais, sa famille était restée fidèle au catholicisme, dans une région

très infiltrée par le protestantisme et dévastée par les Guerres de religion.

Alain, numéro 3 des garçons de la famille était intelligent et séduisant, ayant

tout pour devenir un gentilhomme accompli. Il fut donc initié à toutes les

disciplines mondaines de son rang: équitation, escrime, danse, chasse, et bien

sûr, les belles manières. À l’âge de dix-sept ans, c’était non seulement un

jeune homme à l’esprit chevaleresque et généreux, mais son sens de l’honneur le

poussait à s’engager au service du Roi, parmi les chevaliers de l’Ordre de

Malte.

Alain avait un oncle, Arnaud qui était Abbé de Chancelade. Afin que le bénéfice

de l’abbaye reste dans la famille, Arnaud se tourna vers les enfants de son

frères. N’étant pas satisfait des deux aînés, il fit appeler Alain. Les

aptitudes du neveu plurent à l’oncle qui lui proposa sa charge, et Alain

accepta.

Arnaud remit sa démission au roi et demanda pour son neveu un brevet de

nomination. Las! Alain n’avait pas de diplôme universitaire, obligatoire... Qu’à

cela ne tienne, Alain entra à l’université de Cahors et devint bachelier en

droit canon le 2 avril 1614. Le jour même il recevait la tonsure. Six mois plus

tard, les bulles de nomination d’Alain de Solminihac à l’abbaye de Chancelade

étaient signées par le pape Paul V. Quand Alain les reçut, il revêtit l’habit

blanc des chanoines réguliers de Saint-Augustin... et commença son noviciat! Il

avait 20 ans.

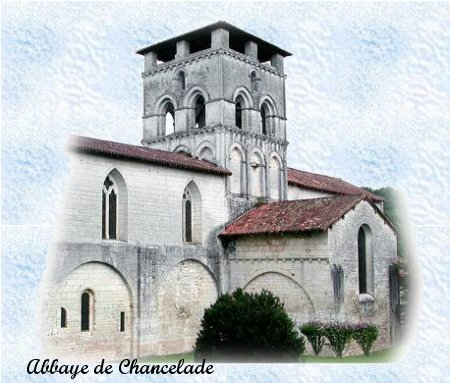

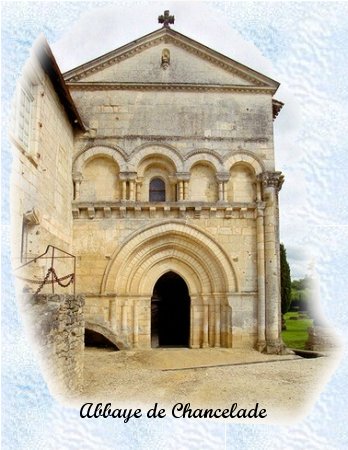

Vers 1125, une dizaine d’ermites qui vivaient dans des cabanes firent profession

selon la règle de Saint Augustin[1]:

l’Abbaye de Chancelade était née. Le temps, la Guerre de Cent Ans, l’occupation

des lieux par les Anglais, puis les guerres de religion et les ruines

matérielles l’avaient peu à peu transformée en une abbaye presque fantôme,

exsangue et ruinée. Arnaud de Chancelade, homme faible et timoré, devenu Abbé en

1581, se montra impuissant pour la relever de ses ruines. La vie religieuse

périclita. Chancelade était devenue comme une petite sœur de l’abbaye de

Thélème, chère à Rabelais...

Quand Alain arriva à Chancelade, il n’y avait plus que trois religieux !!!

Alain, novice, commença rapidement sa formation. Il était toujours fidèle à

l’heure d’oraison, aux offices et aux activités de l’abbaye. Le 15 juin 1615, il

devenait officiellement Abbé de Chancelade ; le 19 mars 1616, il recevait les

ordres mineurs, et le 28 juillet se consacrait à Dieu.

Lentement, afin de ne pas soulever trop de résistances, Alain commença à

réformer son abbaye: récitation de l’office au chœur dès 4h et demi, le matin,

puis messe conventuelle, repas pris ensemble et rétablissement de la vie

commune... Mais Alain ne pouvait que constater son inexpérience et son manque de

connaissance des sciences ecclésiastiques. En conséquence, il apprit d’abord le

latin, puis, après avoir été ordonné prêtre le 22 septembre 1618, il monta à

Paris pour parfaire ses études. Alain avait 25 ans. Il y avait maintenant quatre

moines à Chancelade, et la réforme était bien amorcée.

À Paris, Alain travaille quatorze heures par jour, et après ses cours, suit les

sermons de François de Sales. Par ailleurs, il est déjà l’ascète que l’on

connaîtra plus tard, car, même à Paris, Alain de Solminihac restait l’Abbé de

Chancelade, et il ne manquait pas de s’informer sur les usages monastiques de la

région et sur les expériences de réformes canoniales déjà entreprises.

Pendant son séjour à Paris, Alain de Solminihiac se fit des amis, dont Monsieur

Vincent. Après un séjour de quatre ans, Alain rentra à Chancelade. (Septembre

1622)

Avant de perfectionner la réforme entreprise, Alain demanda la bénédiction

abbatiale de l’Évêque de Périgueux. Maintenant, Alain de Solminihac pouvait

penser à rebâtir son abbaye: dortoirs, réfectoire, cuisine, bibliothèque, Église

abbatiale. Alain n’hésita pas à mettre la main à la pâte et à transporter les

matériaux. Mais jamais il ne mutila les exercices liturgiques ni les heures

d’oraison. Il semble que vers 1633, l’ensemble était achevé. abbatiale de l’Évêque de Périgueux. Maintenant, Alain de Solminihac pouvait

penser à rebâtir son abbaye: dortoirs, réfectoire, cuisine, bibliothèque, Église

abbatiale. Alain n’hésita pas à mettre la main à la pâte et à transporter les

matériaux. Mais jamais il ne mutila les exercices liturgiques ni les heures

d’oraison. Il semble que vers 1633, l’ensemble était achevé.

Où Alain trouva-t-il l’argent nécessaire ? Les biens de l’abbaye étaient faibles

et les gens du voisinage peu empressés à faire des prêts et encore moins des

dons. Mais l’exemple donné par l’abbé de Chancelade était tel que bien des

fermiers du voisinage, qui avaient obtenu des protestants, à des prix très bas,

des terres ayant appartenu autrefois à l’abbaye, les rendirent, pris de remords.

Et puis quand on prie vraiment et qu’on accomplit son œuvre, Dieu accorde le

reste, par surcroît.

La mise en place de la réforme, conformément aux directives du Concile de

Trente, et compte tenu de la précarité des locaux, se fit progressivement. Il

faut ajouter ici que l’abbé de Chancelade s’était également conformé à ce que

l’ordre canonial avait produit de meilleur. Après 1630, à Chancelade, ce fut une

vraie floraison: de 1630 à 1636, l’abbé reçut la profession de 46 novices.

– À minuit, lever pour l’office des Matines et des Laudes. Puis chacun regagnait

sa cellule pour se rendormir.

– Cinq heures, lever définitif. Première méditation devant le Saint-Sacrement à

5h30, puis office de Prime. Ensuite les prêtres qui le désiraient disaient leur

messe. Les autres religieux travaillaient ou priaient.

– 9h un quart, chant de Tierce, puis messe conventuelle. Alain veillait avc un

soin jaloux sur la beauté des offices, “car le Chœur, c’est l’honneur des

chanoines, et, disait-il, les saints du ciel sont dans une perpétuelle louange

de Dieu, et c’est un acte bien relevé.”

– Après Sexte, premier et principal repas de la journée. Dîner et souper se

prenaient en silence, tandis qu’une lecture spirituelle nourrissait les esprits.

– Après le repas, office de None: c’était ensuite le milieu du jour, et la

récréation. La discrétion était de mise dans la conversation.

Voici les propres résolutions d’Alain : “... Nos discours seront le plus que

nous pourrons des choses spirituelles et de ce qui nous pourra enflammer de

l’amour de Dieu. Je ne parlerai point des fautes des autres... Je m’abstiendrai

de paroles aigres... Je m’étudierai de faire paraître une modeste et religieuse

gravité, soit parmi nos frères ou parmi les séculiers, parmi lesquels

j’écouterai plus que je ne parlerai, si mon devoir ou la charité ne m’y oblige.”

– Après la récréation, c’était de nouveau le silence, et on récitait les

litanies de la Sainte Vierge à l’église. Puis, travail.

– 15h15, chant des Vêpres. Travail.

– 17h, Complies, et souper. Récréation jusqu’à 19h. Enfin, dernier exercice de

la journée et examen de conscience.

– 20h, coucher.

Les bruits du monde parvenaient peu à Chancelade, abbaye de “très étroite

observance.” Alain répétait sans cesse : “Les communautés les plus

florissantes, se sapent par de menues infractions à la règle.” Chaque fois

qu’il devait partir en voyage, sa seule consigne était : “Observez les règles

et les constitutions.” observance.” Alain répétait sans cesse : “Les communautés les plus

florissantes, se sapent par de menues infractions à la règle.” Chaque fois

qu’il devait partir en voyage, sa seule consigne était : “Observez les règles

et les constitutions.”

On a dit que la spiritualité de Chancelade était celle de la “sainteté

cachée”, celle de la “petite voie, des exercices communs de la religion,”

et non les choses particulières ou les records de pénitences et d’oraisons.

“Il ne faut pas amaigrir le corps pour engraisser l’amour-propre,”

disait-il.

L’obéissance, “moyen facile et le plus court pour arriver à la perfection”,

était particulièrement recommandée, “car elle met l’âme en repos et la fait

vivre sans aucun souci... Le religieux ne peut être bien avec Dieu s’il n’est

bien avec son supérieur.”

Alain plaçait l’humilité comme la pièce maîtresse dans l’édifice spirituel, car

elle donne le sens du néant et fait découvrir tout le chemin qu’il faut encore

parcourir “pour arriver à la perfection des vertus que nous avons.”

Enfin, Alain estimait qu’il “était tout à fait nécessaire pour planter et

maintenir les réformes, d’avoir un grand amour de la Croix... Si cet amour vient

à manquer, les réformes seront bientôt à bas.”

L’esprit de Chancelade était avant tout un esprit d’amour et d’abandon à la

volonté divine: “Une des choses qui empêchent le plus notre avancement à la

perfection, c’est de ne pas nous abandonner entièrement à la volonté de Dieu et

de ne pas nous livrer entre les mains de la Providence paternelle de Dieu qui a

un soin incroyable de l’avancement de ceux qui se sont libéralement abandonnés à

sa bonté, et ne se laisse jamais vaincre en libéralités, les comblant de grâces

et de lumières.”

L’esprit de la réforme de l’abbé de Chancelade était un “esprit d’amour...”

Et Alain précise : “Cet amour nous donne un grand et efficace désir de

nous y perfectionner par la pratique de notre règle et constitutions et dans

l’esprit de notre institut... et il n’y a rien de difficile à celui qui a un

grand amour de sa chère vocation.” Ce n’est pas la grandeur des actions qui

rend grand, mais les petits actes faits “avec un grand amour et un grand

désir de plaire à Dieu... La vie spirituelle est un char qui doit rouler sur

quatre roues : la pauvreté, la chasteté, l’obéissance et l’humilité, et être

conduit par l’amour de Dieu.” En un mot, selon l’abbé de Chancelade,

“l’esprit des chanoines réguliers consiste en une dévotion édifiante,, une

charité condescendante et une obéissance amoureuse.”

L’abbaye de Chancelade devait être un centre d’attraction spirituelle en raison,

d’une part de la beauté de ses offices, et d’autre part, de ses services:

sacrements, prédication, catéchismes, etc. En cas de famine (ce qui était

fréquent à cette époque), l’abbaye devait se transformer en asile de charité.

Car une des principales fonctions des chanoines c’est “l’assistance du

prochain par le moyen de la prédication de la parole de Dieu et des

confessions...”

L’abbé Alain voulait que ses moines deviennent des apôtres, et des apôtres à

l’extérieur. Il voulait aussi insérer ses religieux dans le ministère

paroissial, pour qu’ils vivent avec le peuple et pour le peuple. Mais, afin de

lutter contre les abus qui avaient cours à l’époque, ses religieux devaient

s’engager, au moment de leur profession à ne pas se procurer bénéfice, paroisse,

aumônerie, etc, sans la permission du supérieur. C’était comme un “quatrième

vœu.”

Une autre difficulté devait être surmontée, qui aurait pu ruiner sa réforme.

L’abbé ne devait plus être nommé de l’extérieur, par des personnes n’appartenant

pas à l’abbaye. Pour éviter toutes les influences extérieures, Alain choisit le

retour à la tradition: il rendit son abbaye élective par le chapitre des

chanoines. Les formalités étant complexes, Alain confia sa démarche à la Vierge

Marie, et il eut gain de cause.

En 1628, à la demande du Père Joseph, éminence grise de Richelieu, l’abbé de

Chancelade visita les Calvairiennes et entreprit des visites canoniales dans les

abbayes du Limousin et de l’Aquitaine. Les désastres étaient grands... et, au

milieu de la décadence générale que l’on pouvait constater, l’abbaye de

Chancelade rayonnait. Bientôt elle sera en mesure d’envoyer des groupes de ses

chanoines dans les maisons qui en avaient besoin et qui étaient prêtes à

accueillir les réformes. L’abbaye de La Couronne en fut la première

bénéficiaire, et elle devint rapidement pour Angoulême ce que Chancelade était à

Périgueux. Ensuite vinrent Saint Gérald, de Limoges, puis Sablonceaux, non loin

de Saintes.

À Pébrac aussi, la réforme devenait urgente et Mr Olier, Fondateur des

Sulpiciens, sollicitait l’abbé de Chancelade. Hélas!, ce fut un échec, tant les

religieux se montrèrent récalcitrants...

Mais le mouvement était lancé, et, à Sainte Geneviève, à Paris, le Cardinal de

La Rochefoucault, qui y était abbé, nommait le père Faure supérieur de la

Congrégation qu’il avait érigée dans la province de Paris. Malheureusement, le 4

mars 1635, une ordonnance décréta qu’il n’y aurait plus, désormais, qu’une seule

congrégation des monastères de l’ordre de Saint Augustin. Chancelade pouvait

rester en dehors de cette congrégation, mais ne pouvait pas ouvrir d’autres

abbayes. Alain conservait Chancelade, mais, victime de mesures de ségrégation

son œuvre était menacée, à brève échéance. Obéissant à de sages conseils, Alain

resta seul à Chancelade, et sauva sa réforme.

Devenu évêque, Alain de Solminihac resta toujours très attaché à ses religieux

de Chancelade malgré les épreuves; il demeura aussi indéfectivement fidèle à son

Roi tout au cours de la Fronde, et au pape. Sa devise, aimait-il répéter, c’est

“la pureté et la fidélité.”

Un soir d’avril 1636, un courrier royal annonçait à Alain de Silminihac sa

nomination au siège épiscopal de Lavaur. L’abbé de Chancelade fut grandement

consterné. Il écrivit à Richelieu pour lui signaler son refus. “Abbé il

était, abbé il voulait rester: telle était sa vocation.” À l’Archevêque

d’Arles, Alain écrivit: “Hors la foi, je ne tiens rien de plus assuré.

Vous-même m’avez avoué qu’il me faudrait une révélation pour me la faire

changer... Je dois par mille raisons demeurer dans ma vocation que je chéris

beaucoup plus que ma vie.”

Le Roi refusa son refus et le choisit pour l’évêché de Cahors. Alain n’avait

échappé à Lavaur que pour se voir promu au siège plus important de Cahors.

Alain résista longtemps. Louis XIII étant prêt à entreprendre des démarches à

Rome, Alain finit par s’incliner : c’était la volonté de Dieu.

Alain dut se résigner; Il écrivit au Roi Louis XIII qu’il acceptait la charge.

Mais Alain n’oublia jamais qu’il était d’abord un religieux et poursuivit sa vie

d’ascète, car, dit-il un jour : “On n’est pas évêque pour chercher ses

plaisirs, mais pour porter dans son corps la mortification du Christ.”

Novice dans tout ce qui concernait l’administration d’un diocèse, Alain commença

son apprentissage d’évêque. Il rencontra plusieurs évêques qui lui donnèrent de

sages conseils. Puis les membres du clergé vinrent faire une première visite, de

politesse (ou de curiosité?) à leur nouvel évêque. Alain reçut ses prêtres avec

bonté, parfois en réprimant une certaine irritation, car plusieurs vinrent en

habit civil... Il reçut aussi les notables... et il apprit beaucoup sur la

situation de son diocèse et sur les besoins les plus urgents.

Le diocèse de Cahors (7461 km2), à cette époque, était beaucoup plus

vaste qu’il

ne l’est aujourd’hui, s’étendant sur les Causses jusqu’à la limite

du Limousin, le Lot, les rives de la Dordogne jusqu’à Moissac puis au confluent

du Tarn et de la Garonne, jusqu’à la frontière de la Gascogne et du Languedoc.

Cela représentait près de 800 paroisses groupées en quatorze archiprêchés:

Cahors, Luzech, Belaye, Pestillac, Salviac, Gourdon, Gignac, Thégra, Cajarc,

Saint-Cirq, Montpezat, Moissac et les Vaux. Un clergé abondant desservait les

fidèles: 800 recteurs et vicaires, 100 chapelains, et une foule de prêtres... En

1638, il “ne devait plus y avoir” qu’un prêtre pour 150 à 200 habitants! ne l’est aujourd’hui, s’étendant sur les Causses jusqu’à la limite

du Limousin, le Lot, les rives de la Dordogne jusqu’à Moissac puis au confluent

du Tarn et de la Garonne, jusqu’à la frontière de la Gascogne et du Languedoc.

Cela représentait près de 800 paroisses groupées en quatorze archiprêchés:

Cahors, Luzech, Belaye, Pestillac, Salviac, Gourdon, Gignac, Thégra, Cajarc,

Saint-Cirq, Montpezat, Moissac et les Vaux. Un clergé abondant desservait les

fidèles: 800 recteurs et vicaires, 100 chapelains, et une foule de prêtres... En

1638, il “ne devait plus y avoir” qu’un prêtre pour 150 à 200 habitants!

Le clergé était nombreux, mais nombreuses aussi étaient les plaies dont il

souffrait. Des abus s’étaient glissés dans ce clergé. Alain écrivit à certains

de ses amis évêques : ”ILs marchaient en habits courts et de diverses

couleurs... Ils paraissent en habits courts et bas blancs... Ils ne disent

jamais la messe ni n’assistent aux offices... Des prêtres emploient des biens

ecclésiastiques destinés pour la nourriture des pauvres, à nourrir des bêtes

pour servir à leur plaisir... Du cabaret, certains ont fait leur demeure

ordinaire: ils y boivent et se divertissent dans des jeux de cartes ou de dés...

On note des cas de concubinage, et l’on ne fait pas de difficulté de mettre dans

les livres des baptisés, après le nom des enfants illégitimes, celui de leur

père avec expression de sa qualité de prêtre... “

Certains pasteurs viennent dans leur paroisse pour y percevoir les bénéfices,

mais vivent ailleurs. Aussi les paroissiens se trouvent-ils privés de messe et

d’instruction religieuse. Parallèllement, toute une autre catégorie de prêtres

vit dans des conditions financières difficiles, surtout les vicaires.

Enfin, et c’est peut-être le plus grave, ce clergé n’a reçu qu’une formation

morale ou intellectuelle embryonnaire. Les curés négligent leurs devoirs car ils

ne les connaissent pas! “J’ai trouvé aussi, dit Alain,”les curés pour

la plupart dans une fort grande ignorance des obligations de leur charge.”

On s’étonnait de voir un ecclésiastique monter en chaire. En 1651, sur 400

vicaires, un seul est bachelier en théologie. Mais constate Mgr Alain, les

prêtres de son diocèse pèchent surtout par manque de connaissance, victimes

d’une époque de violence et d’une ambiance de laisser-aller.

Car la violence règne partout: contexte social explosif, guerres de religion

qui, dès 1621 ont ravagé les régions de Cajac, Capdenac et Figeac; puis ce

furent les révoltes des protestants en 1625 en 1628, avec leurs cortèges de

malheur: récoltes dévastées, vignes et arbres arrachés, maisons brûlées, puis la

peste... et enfin la révolte des Croquants du Périgord. Les ruines

s’étaient accumulées, et les édifices du culte n’avaient pas été épargnés: quand

elles existaient encore, les églises étaient devenues des granges ou des

magasins. Pour compléter ce sombre tableau, il faut ajouter les ruines

familiales: libertinage, infidélité conjugale, etc. L’ignorance religieuse est

totale, et pourtant, dans ces ruines, la foi restait vive...

Mgr de Solminihac est un grand Seigneur: évêque, baron et comte de Cahors. Ses

droits étaient très importants, et Alain sut les préserver quand il le fallait.

Mais Alain, n’oublia jamais qu’il était religieux, et son épiscopat fut un des

plus prestigieux de l’époque. À l’étonnement de beaucoup, l’évêque de Cahors

continuait à mener une vie simple et monacale. Alain n’accepta jamais que les

murs de sa résidence fussent revêtus de tapisseries, car, disait-il, “Il vaut

mieux revêtir des pauvres que des murailles.” droits étaient très importants, et Alain sut les préserver quand il le fallait.

Mais Alain, n’oublia jamais qu’il était religieux, et son épiscopat fut un des

plus prestigieux de l’époque. À l’étonnement de beaucoup, l’évêque de Cahors

continuait à mener une vie simple et monacale. Alain n’accepta jamais que les

murs de sa résidence fussent revêtus de tapisseries, car, disait-il, “Il vaut

mieux revêtir des pauvres que des murailles.”

Évêque et religieux, Mgr de Cahors sut allier les deux styles de vie, et la vie

à Morcuès, sa résidence épiscopale habituelle, fut ordonnée comme dans un

monastère. Toute sa maison, une vingtaine de personnes, dut se soumettre à ses

exigences: “Tous considéreront qu’ils sont de la famille non seulement d’un

évêque, mais encore d’un évêque religieux; c’est pourquoi il faut qu’ils soient

religieux en leur vie, mœurs et conversation.”

L’emploi du temps d’Alain laissera percer le mystère du religieux devenu évêque:

– de 4 heures à neuf heures: réveil, chapelet, puis une heure d’adoration avec

toute la famille épiscopale, prime et étude, tierce, sexte, messe et action de

grâces.

– 9 heures : audience et étude.

– 11 heures : repas puis reprise des audiences, étude, affaires.

– 15 heures : vêpres, étude.

– 18 heures : office, collation, audiences pour les officiers domestiques,

étude.

– 20 heures : litanies de la Sainte Vierge, lecture du sujet de méditation pour

toute la communauté.

– 20 h 1/4 Oraison particulière.

– 21h 1/4 étude.

– 22 heures : coucher.

Au fil des années, cet emploi du temps se modifiera, l’oraison empiétant de plus

en plus sur le travail intellectuel, jusqu’à atteindre quatre ou cinq heures par

jour, voire plus. En voyage [2],

ou lors des nombreuses visites qu’il fit à son diocèse, Mgr de Cahors

s’efforçait d’être fidèle à son programme, que ce fut dans son carrosse ou à

l’hôtel.

Le synode d’avril 1638 fut le point de départ de la réforme. C’était, pour

Alain, le

premier contact officiel avec ses prêtres. D’emblée il critiqua les

mœurs de son clergé. Tout le monde comprit!... Ce premier synode s’acheva dans

la confiance, après avoir réalisé un travail positif: nouveau code de la vie

sacerdotale, projet d’érection d’un séminaire. Désormais, au lieu de se divertir

à la chasse, au jeu, etc, le clergé sera obligé de travailler la théologie,

d’instruire la jeunesse, de visiter les malades et les pauvres. Et une fois par

an, les prêtres devront se retirer pour une retraite spirituelle de huit à dix

jours. Tous devront posséder une bible et les actes du Concile de Trente ainsi

que son Catéchisme. premier contact officiel avec ses prêtres. D’emblée il critiqua les

mœurs de son clergé. Tout le monde comprit!... Ce premier synode s’acheva dans

la confiance, après avoir réalisé un travail positif: nouveau code de la vie

sacerdotale, projet d’érection d’un séminaire. Désormais, au lieu de se divertir

à la chasse, au jeu, etc, le clergé sera obligé de travailler la théologie,

d’instruire la jeunesse, de visiter les malades et les pauvres. Et une fois par

an, les prêtres devront se retirer pour une retraite spirituelle de huit à dix

jours. Tous devront posséder une bible et les actes du Concile de Trente ainsi

que son Catéchisme.

La réforme ne se mit en place que lentement, et Alain dut lutter pendant

longtemps contre l’incurie intellectuelle, les abus et les infractions. Sa

sévérité ne fut pas du goût de tout le monde, et les plaintes, les procès contre

Mgr Alain se multiplièrent. L’évêque tint bon : “Je dépenserai plutôt tout

mon revenu que de souffrir en mon diocèse les vices du clergé. Si le parlement

ne me fait pas justice, j’irai me jeter aux pieds du Roi pour la lui demander.”

Malheureusement quelques prêtres bénéficiaient de la complicité des laïcs, et

Alain dut souvent lutter. Voici, entre autres, un exemple. Au comte de Clermont

qui avait donné asile au curé de Saint Vincent dont la vie était pour le moins

scandaleuse, Mgr Alain, pour se justifier, écrivit : “Il n’y a rien de si

étroitement commandé et recommandé aux évêques par les saints décrets que la

correction des ecclésiastiques et particulièrement des pasteurs, jusqu’à ce

point qu’ils veulent que leurs crimes, s’ils les tolèrent, leur soient imputés

comme les leurs propres. C’est ce qui m’a obligé, dès que Dieu m’a appelé à cet

évêché, de travailler avec soin pour corriger ceux que j’ai trouvés dans mon

clergé...

Le Recteur de Saint-Vincent, quoique averti et admonesté paternellement... a

néanmoins continué à mener une vie scandaleuse. Ce qui a obligé mon official,

sur les informations qui ont été faites, de décréter prise de corps contre lui,

et mon promoteur de le faire prendre et conduire à Cahors pour être retenu dans

mes prisons. Mais il s’en évada par l’assistance de quelques personnes que je

n’ai pas encore découvertes, et comme il a appréhendé avec raison qu’on le

ferait reprendre, il s’est réfugié, ce qu’on m’a assuré, dans votre château de

Castelnau. Je ne puis croire que vous voulez donner retraite à un prêtre si

scandaleux pour lui éviter la peine que méritent ses crimes... Ce qui m’oblige à

vous supplier, Monsieur, de le chasser de chez vous afin qu’il soit conduit dans

mes prisons, étant très étroitement obligé d’employer toute l’autorité que Dieu

m’a donnée pour lui faire faire son procès. Je serai bien mari que vous me

donnassiez sujet de l’employer contre vous.”

À cette époque, les nominations relevaient souvent des abbés, des recteurs, de

l’université, ou des seigneurs. L’évêque de Cahors ne disposant environ que d’un

tiers des nominations, dut parfois en refuser certaines qui lui paraissaient

indignes. Même aux plus grands et aux plus influents, tels Mazarin, Alain sut

exposer ses raisons. Cela suscita des mécontentements, mais, dans le diocèse de

Cahors, un nouveau clergé allait naître.

Afin de redonner une âme à son diocèse et de créer son unité, Alain commença par

instituer les 14 archiprêtrés en 30 congrégations ayant chacune à sa tête un

“vicaire forain”, soigneusement choisi. Alain les nomme, les forme et leur

explique ce qu’il attend d’eux : visiter les paroisses du district, faire

appliquer les ordonnances épiscopales, et convoquer et préparer les conférences

ecclésiastiques: réunions mensuelles obligatoires, auxquelles devait assister

tout le clergé du district concerné. Trois thèmes y étaient généralement

abordés : la vie spirituelle du prêtre, la vie morale et la pastorale. Un thème

était cher à Alain : “le Saint Sacrement et les raisons qui nous obligent de

l’honorer et de le faire honorer.” Ainsi, sans heurt, Mgr Alain mettait en

œuvre la réforme tridentine. Et les fruits intellectuels étaient nombreux, les

curés se mettant à relire l’Écriture, les Pères de l’Église et les décrets du

Concile de Trente. Un livre relativement récent était vivement conseillé:

“L’Introduction à la vie dévote” de François de Sales.

Au cours de ces conférences, qui ont le mérite de sortir les curés de leur

isolement, Mgr Alain recommande aux prédicateurs de s’appuyer sur Dieu plus que

sur la science, de ne pas monter en chaire si l’on est en état de péché mortel,

de ne pas s’égarer dans les questions politiques. “Le meilleur prédicateur

est celui qui, tout simplement et solidement, avec zèle et efficace, enseigne la

doctrine chrétienne, recommande les vertus et condamne les vices.”

Enfin, pour établir l’unité dans son clergé, Mgr Alain fonda la confrérie du

Saint-Esprit.

Il fallait, d’urgence, renouveler la foi chrétienne: pour ce faire Mgr Alain mit

en œuvre les missions paroissiales: il savait qu’il pouvait compter sur ses

moines de Chancelade. Des équipes de six chanoines vont mettre tout en œuvre

pour attirer les populations et rééduquer leur foi. À ses missionnaires Alain

recommandait la pureté d’intention, le zèle pour la gloire de Dieu et surtout

l’humilité : “Si je savais, disait-il que, parmi vous, l’un va

convertir tout le monde mais ne possède pas l’humilité, je ne le laisserais pas

prêcher.”

Tous les moyens devaient être mis en œuvre pour intéresser les foules, et les

méthodes préconisées par Mgr Alain étonnent par leur modernité. À la fin de la

mission, confessions et communions couronnaient ces riches journées

paroissiales.

Les résultats de ces missions furent considérables : après douze ans de

fonctionnement, “les vieux et les jeunes, depuis l’âge de cinq à six ans,

savent non seulement les commandements de Dieu et les mystères de notre foi

qu’ils sont obligés de savoir, mais encore en rendent raison d’une façon qui

ravit d’admiration ceux qui le voient.”

Mgr Alain fut un évêque itinérant. Il parcourut son diocèse en tous sens, sans

déroger à ses obligations d’ascète et de religieux. Mais, disait-il, “il n’y

a personne qui doive tant travailler qu’un évêque.” Les jours de visite, il

se levait à trois heures et ne modifiait en rien la succession de ses exercices

spirituels, puis il entamait son périple. Quel que soit le temps, Mgr Alain

parcourait le Quercy: “Je me suis abandonné à Dieu, avoua-t-il un jour où

les intempéries faisaient rage, en ce temps de la visite. Qu’il dispose de ma

vie comme bon lui semblera, je la lui ai consacrée principalement en ce temps.”

Constamment Mgr Alain éduque et réforme : ”Continuelles missions,

continuelles visites, voilà les moyens de choix qui forment et soutiennent la

foi: les missions préparent aux visites pastorales et les visites pastorales

confirment les missions.”

Pour clore le tout, Mgr Alain fait diffuser un catéchisme facile à retenir, et

facile à réciter, car ce sont... des vers, et tout le monde doit les savoir par

cœur...

Dès le début de son épiscopat, Mgr Alain manifesta son intention d’ouvrir un

séminaire, conformément aux consignes du Concile de Trente. Malgré la fraîcheur

des réactions de son clergé, la décision fut prise au cours de son premier

synode (1638). Cinq ans plus tard, constatant un demi-échec, Mgr Alain s’adressa

aux prêtres de la Mission, les Lazaristes de Mr Vincent. Protégé par le Roi dès

1643, le séminaire de Mgr Alain allait se développer rapidement. séminaire, conformément aux consignes du Concile de Trente. Malgré la fraîcheur

des réactions de son clergé, la décision fut prise au cours de son premier

synode (1638). Cinq ans plus tard, constatant un demi-échec, Mgr Alain s’adressa

aux prêtres de la Mission, les Lazaristes de Mr Vincent. Protégé par le Roi dès

1643, le séminaire de Mgr Alain allait se développer rapidement.

Le séminaire s’orientait vers une initiation méthodique de l’état

ecclésiastique, mais il n’y avait que peu d’aspirants, et bientôt, dans le

clergé, commença une campagne de dénigrement contre les austérités de la vie

qu’on devait y mener. Mais Mgr Alain et les Lazaristes venus de Paris ne

cédèrent pas, et le séminaire de Cahors devint un vrai lieu de formation

spirituelle où l’on acquérait l’esprit ecclésiastique. Les prêtres de Mgr Alain

devaient inspirer le respect du prêtre et édifier le peuple.

Mgr Alain insistait beaucoup sur la nécessité de l’oraison, cet exercice

capital. Il insistai : “Je n’ordonnerai personne qui ne promette d’y

consacrer une heure chaque jour, sauf excuse légitime.” Tous les quinze

jours le séminariste doit se confesser, et travailler à sa véritable conversion.

Si un clerc se montrait ambitieux ou de mœurs douteuses, l’évêque était

impitoyable, car dans ce cas, dit l’évêque, “ce sont plutôt ses propres

intérêts qui l’ont fait rechercher l’état ecclésiastique qu’un véritable désir

de servir Jésus-Christ en qualité de son ministre.”

Pourtant, malgré les difficultés, en quinze ans le séminaire de Cahors devint

prospère, réputé et rayonnant. En 1659, on y comptait 60 séminaristes. Et le

clergé du diocèse de Cahors avait reconquis sa dignité au sein du peuple de

Dieu, selon la pensée d’Alain: “Je n’ai rien trouvé de plus efficace pour la

réforme générale de ce diocèse qu’un séminaire... Par ce moyen, j’ai pourvu mon

diocèse d’ecclésiastiques capables et de vie exemplaire... Il semble que ce

moyen embrasse tous les autres...” À Cahors, “la prêtrise n’est plus la

récompense de quelque valet qui savait un peu lire et chanter au pupitre du

village.”

Le jansénisme

Mgr de Solminihiac eut à lutter ferme contre le jansénisme dont les thèses

hérétiques s’étaient introduites jusque dans l’université de Cahors.

Les calvinistes

Mgr Alain eut également à lutter contre les noyaux de calvinistes, qui

subsistaient nombreux, dans le diocèse de Cahors. Mgr Alain, voulant ramener

toutes ses brebis dans le bercail de l’Église, profitait de ses visites

pastorales pour les exhorter à rejoindre l’Église. Dans les paroisses touchées

par la Réforme protestante, il fit le maximum pour que les postes d’enseignants

soient confiés à des instituteurs catholiques. Par la persuasion, toujours, il

incitait les calvinistes, à entendre ses prédications. Il multipliait aussi les

missions. Et nombreux étaient ceux qui étaient séduits par sa sainteté. “Je

suis votre évêque, disait-il, votre vrai et légitime pasteur, qui suis

prêt à donner ma vie pour vous, et à m’exposer à mille morts, ce que vos

ministres ne feraient pas.” Sous son épiscopat, grâce également à l’action

des prêtres mieux formés et armés dans leur travail d’évangélisation, une grande

partie de la noblesse revint au catholicisme.

La Compagnie du Saint-Sacrement

Alain avait été rapidement attiré par la spiritualité d’une compagnie

ultramontaine, antijanséniste, dévouée au Roi, qui mettait l’accent sur

l’Eucharistie, et dont l’apostolat était consacré essentiellement à lutter

contre les misères physiques et morales et contrer les hérésies. Dans la

Compagnie du Saint-Sacrement, on comptait de nombreux amis de Mgr Alain, tels le

Père Suffren, Monsieur Vincent, Mr Olier, l’évêque de Limoges, etc... Mgr Alain

sachant que la réforme de toute société passe par la réforme de son élite,

établit dès 1639, une filiale de la Compagnie du Saint Sacrement, à Cahors.

La Compagnie de la Passion

Conçue par Mr Olier, en 1646, cette Compagnie, composée de personnes de qualité,

avait pour but d’honorer les mystères de la Passion et de travailler à la

sanctification personnelle de ses membres. Dévots à Notre-Dame, et placés

sous la protection de Saint Michel, ses membres s’efforçaient de faire revivre

autour d’eux l’esprit des premiers chrétiens. Mgr Alain sut s’appuyer sur ces

chrétiens fervents.

|

![]()

![]()